GLOSSARIO ETIMOLOGICO DELLE LINGUE ANTICHE.

PREFAZIONE

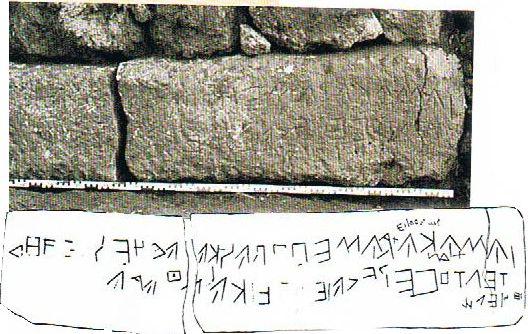

Nel saggio “Dalla Scania alla S(i)cania”, pubblicato nel 2011, si avanzava l’ipotesi che la lingua parlata dai nostri Avi Sicani, avesse affinità con quella parlata dalle popolazioni del nord Europa, con quella protogermanica nello specifico. Questa convinzione è maturata grazie alla constatazione che tutto ciò che ruotava attorno all’arcaico centro religioso di Adrano, – luogo in cui sorse il tempio dedicato all’omonimo capo della stirpe sicana– dalla mitologia alla toponomastica, dalla idronomia alla simbologia, afferiva alla lingua parlata nei paesi del nord Europa. Utilizzando, dunque, la lingua germanica, che trova nell’attuale lingua tedesca una maggiore corrispondenza, traducemmo facilmente, non essendo la lingua germanica sostanzialmente mutata nel corso dei millenni, le celeberrime epigrafi ritrovate nel territorio adranita tra cui la tanto celebrata “Stele del Mendolito” e alcune di quelle dette anelleniche. Nel corso delle ricerche linguistiche, che durano tuttora, consultando i numerosi testi antichi facilmente reperibili: la Bibbia, i Veda, l’Avesta, l’Iliade etc. ci siamo accorti che in essi, non solo era evidente che le azioni compiute dagli uomini erano intersecate da riferimenti religiosi, metafisici, ma in essi si conservavano evidenti tracce di una lingua primordiale comune, lingua riconducibile al protogermanico, sebbene il protogermanico sia una lingua ricostruita scientificamente, può considerarsi con verosimiglianza, la lingua parlata originariamente dai popoli germanici. Sulla base di quanto sinteticamente qui affermato, fummo in grado di compilare un glossario etimologico in cui davamo a un certo numero di nomi, un significato che fino a quel momento era sfuggito ai linguisti, pur essendo i nomi in questione nati dalla apposizione di palesi attributi al fine di evidenziare le peculiari caratteristiche dei luoghi o personaggi descritti. Il glossario etimologico, dato alle stampe nel 2016, lasciava fuori, tuttavia, per l’impossibilità di contenerli al suo interno, un elevato numero di significativi nomi dei personaggi e dei luoghi citati nella storiografia mondiale. Il significato dei nomi, alla nuova luce con cui sono da noi stati decriptati e proposti ai lettori, assurge altresì a veicolo di storia portatrice di conoscenze su vari livelli. Si tratta, spesso, di un sapere raccontato con l’ausilio di metafore ad una stirpe che, parlando un linguaggio comune, meglio comprendeva il senso del racconto a noi oggi oscuro. Volendo rimediare al vuoto rimasto nel glossario pubblicato nel 2016 e fruibile gratuitamente attraverso questo link, avvalendoci questa volta di studiosi, che, incuriositi della nuova proposta interpretativa si sono a noi accostati, intendiamo colmarlo proponendo, di volta in volta, con la seguente modalità, il significato di alcuni attributi apposti ai personaggi e ai luoghi mitologici , con lo scopo, non secondario, di stimolare una più ampia gamma di ricercatori, linguisti, etimologi a verificare quanto da noi proposto e colmare le eventuali lacune linguistiche da noi, non specialisti del settore, inevitabilmente procurate.

PREMESSA.

Per una maggiore comprensione del metodo interpretativo da noi applicato che, come affermato, si richiama alla lingua proto germanica, risulta doveroso fare alcune premesse. Due poeti dell’ VIII sec a.C., Omero ed Esiodo, fanno cenno alle caratteristiche somatiche dei personaggi oggetto della loro disquisizione. Le caratteristiche somatiche da loro descritte riferendosi a eroi e divinità greche, fanno inequivocabilmente riferimento a quelle medesime che si riscontrano tra gli abitanti del nord Europa. Quelle caratteristiche, oggi meno evidenti a motivo dei matrimoni misti praticati per millenni, erano ancora molto evidenti ai tempi dello storico romano Tacito e, nonostante il tempo trascorso, ancora oggi rinvenibili fra Scandinavi ed Irlandesi. Ciò viene segnalato al fine di mettere ulteriormente in evidenza la compatibilità della tesi da noi elaborata circa le origini di una lingua che migrò, sulle gambe degli antichi popoli nordici al sopraggiungere di condizioni climatiche invivibili in quell’area geografica; migrazioni che si verificarono unilateralmente da nord verso sud. Gli spostamenti di centinaia di migliaia di uomini provenienti dal nord Europa, si verificavano ancora in tempi storici, scanditi da intervalli di tempo relativamente brevi. Basti ricordare la migrazione gallica del 390 a.C., che procurò a Roma gravi problemi essendo stata sottoposta a rapina e messa a ferro e fuoco da Brenno, il cui appellativo significa l’incendiario, dal verbo tedesco brennen, bruciare; seguì quella di Cimbri e Teutoni alla fine del secondo secolo a.C., poi ancora quella dei Goti nel V della nostra era ed ancora durante il Medioevo. Omero, in particolare, conscio della presenza di una popolazione pre greca nella penisola, che l’aveva informata della propria cultura, ancora avvertita ai suoi tempi, si limita a far cenno della presenza di vocaboli il cui significato è imperscrutabile e tuttavia percepito come inviolabile e inalienabile, tanto da lasciare convivere il vocabolo greco con quello barbaro che, anzi, viene inteso come appartenente ad una lingua parlata da dèi (Odissea lib. X, 305; Iliade, XIV, 290).

Il poeta Esiodo nella sua opera: “Lo scudo di Eracle”, si lascia andare ad una descrizione particolareggiata della bellezza di Alcmena, la madre mortale di Ercole alla quale neanche il Cronide seppe resistere. Ebbene, gli occhi di Alcmena erano di un azzurro cupo ed Esiodo, paragonandola “all’aurea” Afrodite intende indicare i suoi biondi capelli. Nei passi successivi il poeta di Ascra, descrivendo il bellicoso atteggiamento del semidio, che attende l’adirato fratellastro Ares a cui uccise il figlio Cicno, lo paragona ad un leone con “Una terribile luce negli occhi cerulei”.

Abbiamo ancora notato che il significato dell’appellativo si trova di solito già tra le righe del mito raccontato, secondo una tecnica escogitata dagli stessi poeti, della quale abbiamo già parlato altrove e metteremo ancora in evidenza in questa sede. Infatti, di questo metodo o tecnica adottata dai poeti dell’epoca, particolarmente evidente nell’Avesta, è stata fornita la chiave di accesso nel saggio “La lunga notte. L’Occidente i Veda e la trilogia delle razze umane” pubblicato nel 2013 e gratuitamente consultabile da questo link

CONCLUSIONI.

Il nostro lavoro sulla lingua nasce da un inarrestabile moto interiore atto a ristabilire una comunione tra l’uomo antico e l’uomo moderno. Nell’evidente antitesi tra i due modi d’essere, “l’evoluzione” della lingua parlata ha giocato un ruolo non certo secondario, al punto da rendere incomprensibile il significato di parole che, pronunciate nella sua corretta forma originaria, rappresentavano un atto di creazione. Affermava Erodoto, che gli dèi vennero in qualche modo soggiogati dopo che gli uomini diedero a ciascuno di loro un nome. La parola, dunque, cattura, imbriglia, conferisce una forma, crea l’oggetto a cui essa si riferisce. È come se l’oggetto prima invisibile, libero venisse d’un tratto scoperto e si arrestasse nel suo moto disinvolto. Così fu possibile, secondo la versione della genesi, creare l’increato, attraverso la pronuncia del “Verbo”. L’uomo, nel racconto biblico diede nome agli oggetti e agli animali, e divenne padrone di essi.

A

- ABANO. Abano Terme è una città italiana molto rinomata per la presenza di acque termali. Il toponimo risulta formato dal prefisso ab da, che indica provenienza, e Ano avo, antenato, cielo. Traducendo verbum pro verbo il toponimo, si ha la seguente trascrizione: dal-cielo o dagli-antenati. Il riferimento potrebbe avere come oggetto il dono delle acque curative, di cui già i Romani facevano largo uso.

- ADORARE. È possibile individuare nel verbo ad-or-ar il lessema hör che significa ascolto, ma, come più volte affermato, in una accezione metafisica. Il verbo italiano dunque, sarebbe derivato, dal momento che in greco non esisteva il concetto di ad-orare, da un lessico germanico: ab hör, da-ascolto. L’orante, nel domandarsi la provenienza (da = ab) delle percezioni extrasensoriali di cui egli era oggetto, si poneva in pari tempo, nei confronti dell’entità percepita, con un atteggiamento di reverenziale timore e ascolto.

- ADRANO-A. Il nome Adrano indica contemporaneamente un teonimo, un toponimo e un idronimo. Infatti esso si riferisce alla divinità sicula Adrano, alla cittadina siciliana in cui era stato edificato il tempio in suo onore, a quella spagnola, al fiume germanico citato dallo storico Tacito e quello attuale che scorre in Spagna nei pressi della città omonima. Riferito ai fiumi, l’idronimo ne indicherebbe la “furia” con cui essi scorrono nei loro alvei. Riferito alla divinità invece, né indicherebbe l’aspetto terribile con cui avverrebbe la sua manifestazione (Omero, Iliade: “Terribili son gli dèi se si manifestano alla luce del giorno”). Infatti il nome è formato dall’aggettivo odhr furioso e Ano avo, antenato, nonno. Odino, divinità scandinava equiparabile a quella sicana di Adrano, veniva appellato Odhr, Furioso.

- AIRYANEM-VAEJO. È il nome dell’ antica patria degli Irani. Viene descritta nell’Avesta, il testo sacro dei Persiani, come un luogo ameno, un paradiso terrestre che il dio malvagio Angra Mainyu seppellì sotto una coltre di ghiaccio, costringendo così i progenitori dei Persiani ad emigrare. Va notato che lo storico greco Erodoto, fra le tribù che Ciro sottomette nei pressi del territorio persiano, nomina quella dei Germani. L’area geografica mediorientale, che vede nel VI sec. a.C. la Persia come epicentro politico e militare, sembra essere stata l’incubatrice di una cultura e una lingua nord europee che sono state in parte indagate nel saggio “Il paganesimo di Gesù”, gratuitamente fruibile nel sito web miti3000.eu. Il nome Veio, apposto all’antica città fondata nel centro italia in un periodo, forse, in cui il popolo che lo abitava non era piu da identificarsi con quegli Etruschi del VI sec. a.C., da noi conosciuti grazie al contributo delle diverse discipline scientifiche e letterarie, potrebbe essere riconducibile alla volontà, da parte del popolo emigrante, di eternizzare una memoria collettiva in cui trovava posto il ricordo di una migrazione polare. Se fosse così, si spiegherebbe l’affinità linguistica, toponomastica e onomastica che intercorre tra gli Etruschi e i popoli del medio oriente, Persiani, Medi, Mitanni, rami dello stesso popolo migrante. Nell’ambito dell’onomastica, nel nome o titolo di Mastarna, successivamente conosciuto col nome di Servio Tullio, si nota una forte assonanza con il nome del re Ittita Labarna e col re mitanno Barattarna.

- AKILLE. (Ad ampliamento di quanto affermato sul glossario pubblicato nel 2016 per le Ed. Simple consultabile gratuitamente). Da quanto riportato da Omero nel libro XVI, 220,245 dell’Iliade, emerge che Akille, assumendo un ruolo sacerdotale, compie un rito in onore di Zeus dodoneo durante il quale formula un voto a favore del fraterno amico Patroclo. Tutti i passaggi che l’eroe effettua durante il rito, esclusivo uso della coppa in cui egli liba a Zeus, la purificazione della stessa attraverso complicate modalità nonostante che si trovasse in una tenda da campo, la posizione assunta durante il rito, riconducono a quanto qui ipotizzato; non ultimo né di poco conto, afferisce alla certezza della sua iniziazione al dio dodoneo, il significato del suo nome. Esso risulta composto dal prefisso sacerdotale Aki* ed Hell*.

Per le parole contrassegnate da * vi rimandiamo al nostro glossario. - AKRAI. È il nome di una città della Sicilia pre greca, sicana, corrispondente secondo l’opinione degli accademici, all’attuale cittadina di Palazzolo Acreide, nella provincia siracusana. Non passa inosservato il possibile accostamento al teonimo Aker, divinità egiziana, personificazione dell’orizzonte, raffigurata attraverso il sole nascente affiancato da due leoni. L’assonanza con il lessema Aker con cui nella lingua tedesca si indica il campo, un terreno fertile, arabile e coltivabile è altrettanto sconcertante e pertinente. In India, con il termine Acharja, ci si riferisce al maestro spirituale, ovvero a colui che ara il campo (lo spirito del discepolo). Metaforicamente il discepolo rappresenta il terreno fertile sul quale il maestro ara, semina i germi della conoscenza per farvi crescere la perfezione.

- ALBA. Non siamo in grado di fornire una etimologia del lessema, ci limiteremo a farlo rientrare in un lessico che accomuna i Celti ai Sicani (vedi articolo “Celti irlandesi e Sicani” ), ricordando ai lettori che Alba è l’antico nome della Scozia; Alba Longa era il nome della città laziale governata da Amulio, nonno materno di Romolo. Quest’ultimo fonderà Roma servendosi di un rito il quale, secondo la descrizione che ne fa Plutarco nella vita di Romolo, ha molto di celtico. Durante la pratica del rito, lo stesso Romolo assume le sembianze di un sacerdote druidico. Albula era altresì il primo nome del fiume Tevere che scorre dentro la città di Roma. Albula è ancora il nome di un fiume che si trova in Svizzera. L’Appennino lucano è formato dai monti Alburni, sul maggiore di essi, il monte Alburno,si recavano i Lucani per pregare la loro divinità. I Romani, nello stesso luogo edificarono il tempio al dio Alburnus. L’alba è il momento in cui il sole sorge, pertanto l’etimo riconduce all’immagine della bionda sabbia del fiume e al colore delle prime luci proiettate dal sole che nasce.

- ALBA LONGA. Nome della città latina il cui re Amulio era il nonno del fondatore di Roma, Romolo. Il toponimo Alba è il medesimo che indicava la Scozia, luogo in cui le albe sono più “lunghe” di quelle mediterranee. Pertanto, è plausibile che il toponimo laziale, sia stato apposto a ricordo della patria d’origine.

- AMBRONI. Plutarco li cita nella vita di Mario come componenti di una tribù tra quelle che formavano il popolo dei Teutoni, sconfitti dal generale romano nel 102 a.C. presso ” aquae sextiae”, nei pressi di Marsiglia. Plinio il vecchio, sostenendo l’antichità degli Ambroni, i quali abitavano il territorio dell’attuale Umbria (vedi voce), afferma che il nome gli venne dato dai Greci in quanto ritenuti sopravvissuti al diluvio. Per quanto altri possano riferire che il nome di questo antidiluviana popolo derivi dal commercio dell’ambra, cosa che non esclude la convivenza con l’ipotesi qui formulata, si opta per il collegamento dell’appellativo alle acque del diluvio, come riferito da Plinio. L’appellativo verrebbe giustificato dal prestigio che ne deriva dalla antichità del popolo. Seguendo l’autorevolezza delle affermazioni di Plutarco circa le radici germaniche di questa tribù, si trova, tra l’altro, una coerenza etimologia nell’attributo apposto alla tribù. Infatti, nella lingua germanica, con il termine brunnen si indicano le acque pure, di fonte o piovane; acque non contaminate. Il grido di guerra urlato da questo popolo che scendeva in battaglia contro i Romani, consistente nel pronunciare il proprio nome, Ambroni, stando al racconto plutarcheo, voleva essere, a nostro avviso, un monito lanciato alle legioni, le quali stavano per scontrarsi con un popolo che non era stato sconfitto neppure dalle acque del diluvio. Il nome della tribù risulta dunque formato dall’accostamento dei lessemi Am sopra e Brunnen sorgente, fonte, pozzo, fontana, acque. Il lessema am, sopra, ha lo scopo di distinguere le acque terrestri da quelle celesti, dalle cateratte del cielo che originano la pioggia.

- AMMON.Rappresentava la divinità suprema nel numeroso pantheon egiziano, paragonabile ad Adrano per i Sicani o Giove per i Romani. Questa divinità veniva appellata dai suoi adoratori, come riferisce Plutarco, il misterioso e infatti, il suo nome, formato dai lessemi am sopra, e mon mente, lascia intendere che la sua comprensione andava al di là, al di sopra della capacità di comprensione umana. La sua sposa era Amonet, cioè colei in cui alberga il puro pensiero, da am sopra, mon mente e net pulito, netto, puro. Amon durante l’XI dinastia (2160 a.C. – 1944 a.C.), come affermato, ascese la gerarchia degli dèi, sostituendo il dio Montu che, probabilmente, stando al significato del suo nome, divenne inaffidabile. Infatti, il nome Montu è formato dai lessemi Mon mente e two (pronuncia tu) due, con riferimento alla doppiezza; Montu rappresentava il dio dalla lingua biforcuta, dalla mente bivalente, inaffidabile.

- AMONET. Vedi la voce Amon.

- AMORE. L’amore è un sentimento così forte che va al di là di qualsiasi umana comprensione, e che a mala pena può essere spiegato dal significato dell’etimo il quale, tradotto verbo pro verbum am-hor equivale a sopra-udito, cioè un sentire non con l’ausilio di umani organi. Il significato qui fornito ha un equivalente nel termine ikhor che era il nome dato al liquido che circolava nelle vene del dio Marte e che fuoriuscì quando venne ferito da Diomede durante una battaglia (Iliade V, 340). Ikhor, ik hör, significa io sento, percepisco ed equivale a quella particolare percezione che hanno le madri quando i propri figli si trovano in uno stato di pericolo, come si evince dalla preoccupazione di Dione nel vedere la propria figlia Afrodite, ferita nella mano da cui scorre l’ikhor.

Letto da destra verso sinistra amor si legge Roma. La scrittura latina, come si evince dalla fibula prenestina, come tutte le altre anelleniche, aveva senso antiorario. - ANAURO. Fiume della tessaglia, attraversando il quale, Giasone avrebbe perso un sandalo. Questo episodio sarebbe stato predetto dall’oracolo a Pelia re di Jolco, che così avrebbe riconosciuto il nipote quando si sarebbe presentato a lui per recriminare il regno sottratto al padre con raggiri. Molti sono i fiumi dell’antichità il cui nome contiene il prefisso an: Aniene nel Lazio; Anapo ancora in Sicilia…

Il nome Anauro è formato da An cielo o avo, antenato, progenitore e ur antico, primordiale. - ANCONA. È il nome di una città italiana sulla costa adriatica. Secondo il canone venne fondata da un gruppo di cittadini Siracusani che fuggivano dal tiranno Dionigi il vecchio nel 387 a.C. In vero, alla luce di una nuova e più attenta ricostruzione dei fatti, si trattava sì di gente proveniente da Siracusa, ma facente parte dei primevi abitanti della città sicana prima che un gruppo di Greci al seguito del fuggiasco Archia, accolto come supplice dai Siracusani, accedesse alle cariche più alte della politica e permettesse al loro duce, nel 734 a.C., di diventare tiranno, istituzione fino ad allora sconosciuta ai prischi siculi. Gli antichi abitanti, appellati dai Greci Kiliroi e Gamoroi (vedi voce), relegati ad una posizione politica di secondo piano, divennero l’opposizione politica e, in seguito a un tentativo andato a vuoto, di cacciare il tiranno da Siracusa nel 405 a.C., molti, fuggendo dalla rappresaglia del tiranno, ripararono nelle città sicule dell’isola; alcuni andarono mercenari in Asia al seguito del capitano siculo Soside, come si evince dalla lettura dell’Anabasi di Senofonte, altri ripararono presso le città amiche dell’Italia. Una delle città, etnicamente imparentata con i prischi abitatori della Sicilia, I Sicani, fu Ancona. Il nome della città ha, infatti, una evidente derivazione sicana, come il prefisso An lascia intendere. Il nome della cittadina adriatica risulta dunque composto dall’unione dei lessemi An che significa Avo, antenato e kuh o kun che significano mucca e mandriano o re nella accezione di mandriano di popoli. Pertanto, Liberamente tradotto, il nome della città evocherebbe L’Avo imperante, il corrispettivo dell’Avo furioso dei sicani siciliani, Adrano (vedi voce).

Il fatto che la città di Ancona dedicasse, fin dal primo momento della sua fondazione, le migliori energie alla navigazione e alle attività portuali, rende plausibile un collegamento tra gli abitanti di Ancona e i Kiliroi di Siracusa i quali erano appunto dei portuali e che derivavano il loro appellativo dalla chiglia della nave, Kiel nella lingua germanica, lingua parlata anche dai Sicani. Ma un popolo affine ai Sicani di Sicilia, appellati Kiliroi a Siracusa, Cilliri nella lingua siciliana, erano gli (k)Illiri. Costoro erano stanziati nella costa prospiciente alla città di Ancona, nella penisola balcanica. Questo popolo praticava la pirateria, e nel 231 a.C. era governato dalla regina Teuta, nome affine a quello del re siciliano che governava nella città stato di Innessa, Teuto. Essendo Teuto un nome di chiara derivazione germanica, ne deriva che molti sono gli indizi che conducono alle radici germaniche dei Sicani, degli Illiri e, dunque, dei fondatori della città di Ancona. - ANFIZIONIA. Per anfizionia si intende una confederazione di città accomunate da un culto esercitato nel santuario edificato in una di esse. La città ospitante il santuario disponeva di fondi comuni da impiegare per lo svolgimento delle cerimonie religiose. In un secondo momento l’anfizionia riguardò, oltre le istanze religiose, quelle politiche e militari. L’anfizionia delfica, per esempio, era composta da dodici popoli, ed aveva il santuario di Apollo come luogo in cui si tenevano le riunioni due volte all’anno. Tutti i membri erano tenuti a partecipare alla difesa e all’amministrazione del santuario. Molto numerosa fu l’anfizionia di Delo voluta dagli Ateniesi nel 478 a.C. a cui parteciparono oltre 150 città. Interpretando Plutarco, nell’opera, che narra la vita di Timoleonte, emerge che una anfizionia doveva sussistere nella città di Adrano, ove sorgeva il tempio della divinità omonima. Il nome della divinità siciliana, Adrano, riconduce altresì al significato dell’etimo qui preso in considerazione, essendo palese un suo riferimento alla protezione del culto esercitato dai prischi Sicani da eventuali contaminazioni straniere. Avo, antenato, nonno nell’antico alto tedesco si traduce con il lessema Ano. Pertanto l’etimo anfizionia risulta formato dall’unione del lessema Ano con quello di ve (pronuncia fe), sacro, che tradotto verbo pro verbum forma l’ “Avo-sacro”.

- ANKH. È un simbolo egiziano interpretato come simbolo della vita. Alcuni studiosi ritengono che sia equiparabile al simbolo della croce, simbolo quest’ultimo antichissimo, ritrovato impresso anche su un pithos del terzo millennio a.C., oggi esposto nel museo della città di Adrano in Sicilia. La cultura antica egiziana, come quella etrusca, era ossessivamente incentrata sul cielo e sulla eternità. Partendo dunque dalla religiosità egizia, risulta plausibile fornire una alternativa interpretativa del simbolismo dell’Ankh, la cui forma richiama la chiave che apre una porta, metaforicamente via d’accesso ad una dimensione altra, il cielo. Il nome che compone l’antichissimo archetipo della chiave che apre la porta d’accesso alla vita eterna, risulta infatti composto dai lessemi An cielo e ki terra. Tuttavia, tenendo conto che il suffisso ki si trova a comporre i nomi dei sacerdoti che operavano alla corte di Davide e successivamente in quella di Salomone: Akitofel (uno dei trenta che componevano la guardia di Davide); Akitob; Achinadab; Achimaas ecc. riconducedo il lessema ki ad una semantica del sacro, si può ritenere che derivi dal lessema acht azione, atto, sacrificio, con riferimento all’azione rituale esplicata dai sacerdoti del culto israeliti. L’atto, l’azione rituale, il sacrificio attuato dal sacerdote col fine di stabilire un contatto con la divinità – questa veniva attratta dall’odore del fumo emesso dal grasso collante sulla pira- veniva assimilato alla chiave che forniva l’accesso alla via del cielo e dell’eternità.

- ANNA PERENNA. È la mitica divinità romana che viene anche identificata con il cibo dell’immortalità, l’equivalente dell’ambrosia dei Greci e della manna degli Ebrei. In realtà il nome si riferisce all’Ava romana per antonomasia, Ana in antico alto tedesco. Con il termine di Tawananna si indicava fra gli Ittiti la regina madre (nel dialetto siciliano nonna si dice nanna). Soltanto lei poteva, presso quell’antico popolo, svolgere funzioni in vece del re suo figlio. Nella lingua tedesca taumeln significa vacillare. Fra gli Ittiti, dunque, con l’aggettivo taumeln si intendeva indicare l’Ava vacillante? Ricordiamo, che l’assiriologo Bedřich Hrozný, aveva intuito che la lingua ittita era affine al greco e al latino, e utilizzò l’antico alto tedesco per tradurre delle tavolette ittite incise con caratteri cuneiformi. I Romani al nome di Anna associarono anche il concetto di cibo, è ciò perché intendevano veicolare un metaforico riferimento al nutrimento dello spirito, evocando attraverso il nome della divinità la memoria degli Avi. Si sa, infatti, l’importanza che i Romani davano al culto degli antenati.

- ANUBI. È una divinità egiziana di solito indicata come colui che sovrintende al mondo dei morti, dunque, al mondo di sotto, secondo la visione greca del culto dei morti, corrispondente all’Ade. Stando, però, all’etimologia dell’appellativo con cui viene indicato, il dio sovraintenderebbe al mondo di sopra o, meglio ancora, egli sarebbe un guardiano della porta, la porta che permette di passare dal mondo di qua a quello di là o, ancor più chiaramente interpretando alla lettera il significato del suo nome, dal mondo di sotto a quello di sopra; dalla terra al cielo. Infatti il suo nome risulta formato dall’accostamento del lessema An, cielo e oben (uban in a.t.a) che significa sopra, superiore. Il fatto, poi, che egli pronunci, attraverso la pesatura del cuore del defunto, il giudizio sulle azioni compiute da chi si presenta alla soglia, come racconta il mito, stabilendo chi sia nelle condizioni adeguate per attraversare la porta, fa di lui un dio preposto alla iniziazione.

- ARA. La radice AR che si ritrova nei nomi, ara, aratro, arena etc. è di difficile interpretazione. Tuttavia è possibile rintracciarvi un riferimento di primordialità collegato alla terra. I Romani solevano sacrificare agli dei a terra. A secondo se il sacrificio era destinato agli dèi del cielo, della terra o degli inferi, formavano nella terra rispettivamente un altaria, sopraelevato, un’ara, alla medesima altezza del suolo, o una fossa.

- ASSUR. È il nome del dio della guerra assiro, nonché il nome della capitale dell’Assiria prima che venisse fondata Ninive. Il nome risulta formato dal lessema Hass che ha un doppio significato: nella lingua tedesca significa odio, ma nel linguaggio delle rune, la runa Hass ha valore di creatività, riferendosi al dio che crea con la parola. La poesia Scaldica amava giocare con le metafore e a uno stesso vocabolo venivano dati significati opposti. Platone, accennando nel Minosse ai due miti contrapposti che volevano il re cretese giudice saggio da un lato e dall’altro odioso ai Greci, conferma il doppio significato del lessema hass che forma il nome Minosse. Il re, venendo appellato Mn+hass rimandava al concetto di dualismo: la mente odiosa e distruttiva opposta alla mente che ama e creatrice. Assur il dio più antico (Ur), potrebbe dunque riferirsi al dio primordiale (Ur) della creazione (hass).

- ATTO. Il termine è traducibile nella lingua tedesca attraverso il lessema Akt. Il termine germanico si è conservato nella lingua latina (acta pilati, acta senatus etc. ), e contiene in nuce un significato afferente alla semantica del sacro: l’atto creativo del mondo da parte di una divinità, che, per gli Ebrei è Jawe’, per gli Indiani Parajati, per i Germani Ymir etc. Nel mito della creazione, che riguarda le religioni sopra citate, l’atto è assimilabile al concetto di sacrificio. Infatti, nel Veda, Parajati smembra se stesso e dai suoi pezzi viene a formarsi l’universo; il gigante Ymir, nel mito scandinavo, viene smembrato dai fratelli divini Vili, Ve e Odino e dai suoi pezzi verrà a formarsi il creato, nei vangeli Yawe’ sacrifica’ il proprio figlio per la salvezza del mondo. Il termine akt, atto, subirà la trasformazione in quello di patto, sinonimo di contratto. Il termine derivato non ha più, perciò, il valore di sacralità, ma mantiene l’impegno a rispettare la parola data, a cui viene demandato il concetto di onore. La inadempienza da parte di uno dei contraenti, comporta una sanzione. I Romani, gli Ittiti, gli Ebrei stipulavano patti sia con le proprie divinità che con quelle che proteggevano i popoli a loro ostili. Un caso emblematico di patto effettuato tra uomini e dèi è quello stretto nel 396 a.C. tra il generale romano Camillo e la dea Giunone, protettrice della città di Veio, che il generale romano assediava invano da decenni (T. Livio, Ab Urbe condita, lib. V,21). Il contratto prevedeva che la dea cessasse di fornire la propria protezione alla città di Veio, dietro un lauto compenso da parte romana. Questa si impegnava di fornire alla dea la decima del bottino e a edificare in suo onore un tempio sull’Aventino. Va notato che il termine pactum subisce ancora una trasformazione diventando pax: infatti, un buon patto tra le parti conduce inevitabilmente ad una duratura pace.

- ATTO CLAUSO. È il nome sabino di Appio Claudio prima che questi si trasferisse nel 504 a. C. dalla città sabina di Irregillo a Roma e diventasse un senatore dell’Urbe. Il nome del nostro Sabino fornisce un indizio per poter affermare che i popoli italici (Rutuli, Sicani, Boi Sabini, Latini), parlassero una lingua simile a quella germanica. È ipotizzabile che l’attributo Akt Glau fosse stato apposto al Nostro per indicare il suo modo di esporre in modo chiaro, senza mezzi termini, la sua posizione politica. Nella lingua tedesca Glau significa infatti limpido, chiaro, perspicace e akt, atto, azione nella accezione di comportamento, modo di agire. È singolarmente curioso che l’augure Atto Navio (vedi voce), definito famoso da T. Livio (Ab Urbe condita lib. I, 36) sia presente a Roma durante il regno di Tarquinio Prisco, perciò contemporaneo e forse parente del Nostro. Infatti, Atto Clauso, non dovette essere meno illustre di Navio se cinque anni dopo la cacciata di Tarquinio il superbo, fu seguito a Roma da cinquemila concittadini, ai quali fece immediatamente riconoscere la tanto ambita cittadinanza romana ed egli stesso venne eletto senatore e, qualche anno dopo, perfino console. Appaiono altrettanto sospette le circostanze del suo passaggio a Roma, quando cioè i Sabini erano spaccati circa la decisione da prendere, se appoggiare i Tarquini che intendevano riprendere il trono di Roma dopo la loro cacciata o dare man forte all’Urbe. È possibile che l’ostilità di Atto Navio manifestata nei confronti del re etrusco, come trapela dalla storia raccontata da T. Livio, venga continuata dal “congiunto” Atto Clauso.

- ATTO NAVO. Era un augure appartenente al popolo dei sabini. Chi ne volesse conoscere le opere, che tanta impressione fecero al superbo re Tarquinio, può consultare T. Livio, Ab Urbe condita, lib. I,36. A noi, in questa sede, preme focalizzare l’attenzione sulla provenienza nord europea dei popoli che abitarono il centro Italia nel momento in cui Roma veniva fondata. Il termine sabino, risulta composto dall’unione dei lessemi sa, dal verbo sehen conoscere, vedere, e ab, da, provenienza, sottrazione. Pertanto, con il nome sabino veniva indicata la persona dalla quale proveniva la conoscenza (veggente, augure). Riteniamo pertanto, che il popolo dei Sabini, fornisse Auguri per interpretare il volere degli dèi a chi ne facesse richiesta, e che l’aruspicina, cioè l’arte divinatoria che consisteva nell’interpretazione del volere divino attraverso il volo degli uccelli, non avesse avuto origini etrusche. Non va altresì trascurato, onde si comprendano le affinità tra i popoli italici e quelli germanici dei primordi, che, secondo il mito scandinavo, Odino si serviva di due corvi per conoscere ciò che accadeva nel mondo. Da quanto emerge dalle affermazioni di T. Livio, Atto Navo si trovava in qualità di aruspice, al servizio di Tarquinio il superbo. Se le opere di Atto Navo confermerebbero da un lato quanto qui esposto, dall’altro anche l’attributo Akt, da cui deriva il nome Atto, indicava in origine il ruolo di sacerdote.

Si aggiunga che un sacerdote, o mago, come venivano definiti in Persia coloro che operavano in quella grigia via di mezzo posta tra il fisico e il metafisico, oppositore delle “azioni” di Zarathustra, chiamato Akt, viene citato nel testo sacro degli Irani, l’Avesta. Il nome Navo ricondurrebbe, se abbiamo colto nel segno facendolo derivare da nau, nave, barca, al simbolismo della nave. Questo simbolismo è stato mutuato, quale attributo apposto al papa, dal cattolicesimo, nell’accezione di nocchiero, il quale dovrebbe guidare la Chiesa Cristiana fra le fragorose onde del grande mare del materialismo. Stando a Plotino secondo cui “Ogni essere è in atto ed è atto – (Enneadi)”, il sacerdote, Akt, avrebbe avuto dunque il compito di traghettare gli uomini dal mondo umano a quello divino grazie ad una serie di “atti” positivi da lui compiuti. Nelle Upanisad il termine atto ricorre con inusitata frequenza per intendere il sacrificio religioso. L’atto per eccellenza, in tutte le religioni, consiste nella creazione del mondo, della vita, dell’uomo da parte di Dio. Il fatto che Navio, sfidato da Tarquinio, riesca a tagliare una pietra con un rasoio, come raccontato da T. Livio, lo pone tuttavia in una posizione che ha più a che fare con i maghi e gli sciamani che con i sacerdoti, per quanto in tempi antichissimi questo confine fosse difficile da stabilire o addirittura inesistente. - AUGURI/E. Con il vocabolo augurium si intendeva esprimere nella lingua latina un presagio favorevole inviato dagli dèi. Il termine risulta composto dal lessema augh, con il quale nella lingua germanica si designava il favore divino, e Ur con il significato di antico, primordiale. Con il termine Augh+ur dovette dunque sottindentersi il primo patto suggellato tra umano e divino. Da allora innanzi, l’augure dovette rappresentare colui che era stato incaricato di verificare che il patto non venisse violato e che gli uomini potessero ancora godere del favore divino.

B

- BATTISTA. Attributo apposto al precursore di Gesù che è diventato in seguito un nome di persona. Deriva da Bad bagno, baden bagnare. Il Battista (bad ist da) era colui che bagnava, che immergeva qualcuno nell’acqua.

- BOLSENA.Volsena era il nome di una città etrusca. Presso questa città veniva esercitato un culto dedicato al dio Fanum. I cittadini delle città etrusche che intendevano partecipare alle assemblee collettive pubbliche, si riunivano presso l’attuale città di Bolsena. Questa prassi democratica, ricorda quella praticata dai Galli, descritta da Cesare nel suo trattato La Guerra Gallica. I Galli, come riferisce il comandante romano, si riunivano presso la città dei Neti, che nella lingua germanica significa i puri, da net. In Irlanda, i Celti si riunivano presso la collina di Tara per eleggere il loro re, e, a tal proposito, si mette in evidenza l’affinità del toponimo irlandese Tara, con il toponimo con cui venne nominata una delle più antiche città etrusche, Tarquinia, Tara-Quelle (tarn nascosto, quelle fonte). Alla luce di quanto affermato, si fa derivare il toponimo Volsena dall’unione del lessema volk popolo con sinn sentimento, senso, conoscenza; oppure dall’unione di Bal Signore e Sinn conoscenza, sentimento. Accettando quest’ultima ipotesi si spiegherebbe il motivo per cui gli Etruschi ritenevano il tempio di Fasnom (Fanum) edificato presso Bolsena, il centro del mondo, l’ombelico di Bal, il signore (?).

- BOLSKAN. È il nome di un paesino della Spagna. I rapporti di affinità etnica tra la Spagna e la Sicilia furono messi già in evidenza da Tucidide nella sua opera La Guerra del Peloponneso. Poiché i Sicani erano stanziali anche nel Lazio, le origini del toponimo spagnolo potrebbero essere comparabili con il toponimo che si trova nell’Italia centrale: Bolsena. Il toponimo spagnolo potrebbe pertanto essere così suddiviso: volk-skan, il popolo degli S(i)Kani. La Skania è il nome di una regione a sud della Svezia da cui, secondo ipotesi alternative fornite da studiosi indipendenti, sarebbero emigrati i Sicani.

- BRAMASTRA. È il nome di un’arma particolarmente letale, capace di scagliare raggi infuocati, come emerge dalla descrizione contenuta nei Veda, di cui si servono gli dèi in guerra tra loro. Il vocabolo risulta formato dal verbo tedesco brennen, che significa bruciare, e strahl, che significa raggio: il nome indica pertanto un’arma letale, capace di lanciare raggi infuocati equiparabili ai raggi laser.

- BRANCO. Nome di persona ancora attuale in alcuni paesi slavi. Era il nome di un figlio del dio Apollo. Branco, divenuto sacerdote del culto paterno, diede origine alla potente casta sacerdotale dei Branchidi che esercitò il culto a Mileto, durante il VI sec. a.C. A Mileto venne edificato ad Apollo un tempio ad di inusitata imponenza e furono erette enormi statue, ancora visitabili, alla illustre famiglia di stirpe divina. Il nome Branco deriva dal verbo brennen incendiare, ardere da cui proviene anche quello del gallo Brenno, l’incendiario che nel 390 a.C. mise a ferro e fuoco Roma. La derivazione nordica del nome del dio della luminosità, viene avvalorata dal mito. Esso, infatti, fa riferimento alla migrazione di Apollo dalla lontana terra degli Iperborei fino alla Grecia. Il dio trascorrerebbe sei mesi in Grecia e sei mesi nella sua patria originaria. Nel mito è evidente l’analogia con l’anno boreale: sei mesi di luce e sei mesi di buio.

- BRENDANO. È il nome di un Monaco irlandese vissuto a cavallo tra il quinto e il sesto secolo.

Il suo nome risulta formato dall’unione dei lessemi brend, che nelle lingue di derivazione germanica significa bruciare, ardere e Ano che in antico alto tedesco significa avo, antenato. Dunque, il nome del Monaco, liberamente tradotto, significa il fuoco degli Avi, colui in cui si manifesta l’ardore che promana dagli antenati.

C

- CAINO. È un personaggio citato nell’Antico Testamento che, secondo la narrazione testamentaria, sarebbe stato il primo fondatore di città. Da Caino, secondo il libro della Genesi, sarebbe venuta l’arte di battere il ferro, ritenuta un’arte sacra. La metallurgia venne ritenuta una pratica iniziatica in quanto si credeva che facesse sprigionare delle forze magiche (il potere della trasformazione?). Il nome Caino deriverebbe pertanto dal germanico Kan potere, nella accezione di creare, e inna dentro (le viscere della terra da cui si estrae il metallo?). In Genesi 4,22, ritroviamo Tubal Cain, progenie di Caino, a capo dei fabbri cainiti, rivestito di grande autorità e appellato “Padre (o signore, da Bal) di quanti lavorano il rame e il ferro”.

- CARMELO. Il monte Carmelo si trova in Galilea dove oggi si esercita un importante culto nei confronti dell’arcangelo Michele . È ritenuto da sempre un monte sacro. Fu visitato anche da Pitagora, mentre Elia sulle sue pendici partecipò ad una disputa con i profeti di Balaam. L’oronimo risulta formato dall’accostamento del nesso consonantico kr, con il significato di forza violenta, che spezza, da cui deriva il vocabolo krptr in a.t.a., che significa appunto rompere, spezzare, al lessema hell cielo, sebbene sarebbe più appropriato tradurlo con spazio. Traducendo dunque verbum pro verbo il nome del monte kr-am-hell si avrebbe: potenza-sopra-cielo. Liberamente tradotto, l’oronimo potrebbe indicare il luogo in cui la potenza prorompe dallo spazio. Il nesso consonantico kr che indica una forza applicata ad un oggetto fino al limite della rottura, forma il lessema Carrè che, oltre ad essere il nome di una cittadina del Veneto, regione notoriamente abitata dai Galli, indica la fortezza, il quadrato, forma dell’accampamento romano.

- CALATINO. Con il toponimo Calatino, si designa ancor oggi un ampio territorio, del quale fanno parte oltre che alla città di Caltagirone quelle di Mineo e Palagonia. Nel 260 a. C., venne apposto come soprannome al console Aulo Atilio durante la prima guerra punica, per onorarlo della vittoria conseguita sui Siculi. Noi siamo propensi ad attribuirne il conio ai Sicani che, come affermato altrove, parlavano una lingua agglutinante, proprio come nel tedesco attuale, riconducibile al proto germanico. Riteniamo pertanto che il toponimo sia formato dall’unione dei lessemi Kalla, acht, inna, che tradotto verbum pro verbo significa chiamare, azione, dentro. La libera traduzione da noi effettuata lascerebbe intendere che il luogo fosse stato scelto come il più idoneo per una chiamata a raccolta del prisco popolo siculo per condurre una azione bellica rivolta contro lo straniero invasore. Si noti che in greco antico καλέω significa chiamare, fare venire, invitare, invocare.

- CALDEI. Nome dei componenti della casta sacerdotale persiana, espertissimi in molte scienze tra le quali la fisiognomica, Plutarco racconta che assieme ad un ambasciatore del gran re di Persia Arsace, inviato a Roma, c’era un Caldeo che, dopo aver scrutato attentamente Silla, che in quel momento rappresentava il Senato Romano, si disse meravigliato che quell’uomo, destinato a diventare grandissimo, sopportasse di non essere già il primo fra gli uomini. Il nome deriva dal verbo Kalla, chiamare, evocare, cantare; indica l’atto del recitare carmi o formule. I Caldei erano dunque gli evocatori, coloro che chiamavano la divinità.

- CAMASTRA (MOTTA).È il nome di un piccolo villaggio della Sicilia orientale. Nel 2020, un gruppo di studiosi vi si è recato per osservare e studiare il fenomeno del solstizio d’inverno che, si presuppone, gli antenati sicani festeggiavano rendendo il culto. L’ipotesi è che il nome del villaggio possa prendere spunto dal ben noto evento che nella cultura indoeuropea ebbe un profondo significato metafisico, mutuato da altre religioni sorte posteriormente, oltre che astronomico collegato alla pratica dell’agricoltura. Infatti il toponimo risulta formato dall’unione dei lessemi cam giungere, venire e strahl raggio, strale. Liberamente tradotto il nome indicherebbe il luogo ove il primo raggio di sole giunge, viene creato, risorge. Per ciò che riguarda l’etimo Motta, che forma il doppio nome del paesino e che venne aggiunto in un secondo tempo al nome originario, esso potrebbe derivare dalla deformazione del verbo Machen fare, nell’accezione di creare. Macht, infatti, nella lingua tedesca significa potenza, forza (creatrice), autorevolezza. Pertanto, il nome completo del paesino siciliano potrebbe riferirsi ad un luogo in cui si origina, si crea il nuovo raggio di luce ovvero la vita o la resurrezione.

- CARRARA. Città italiana famosa per l’estrazione dei pregiati marmi. E da questa caratteristica la città deriva il proprio nome. Infatti, carré significa, pietra, quadrato, fortezza. Nel nome Carrè, è contenuto il nesso consonantico kr, suono onomatopeico che riconduce all’immagine di un oggetto che si spezza. Il nesso consonantico è appunto presente nei lessemi crepa, crack, nel tedesco kraft, nell’antico alto tedesco Kraptr, termini che riconducono al concetto di qualcosa di estremamente duro che si lesiona o si spezza.

- CASA.(Vedi la voce Orus).

- CILLIRI. In greco Kiliroi. Il nome indica la popolazione pre greca che abitava la città di Siracusa ancora al tempo dei Greci. Poiché gli storici facevano cenno anche ai gamoroi, che assieme ai cilliri partecipavano agli scontri politici in corso nella polis siciliana (vedi l’articolo “I cilliri del Simeto” ) durante L’VIII sec. a.C, riteniamo che quello di cilliri sia un attributo apposto ad una consorteria di lavoratori portuali, che furono costretti a intraprendere una serie di lotte sociali. Infatti i Kiliroi erano I costruttori della chiglia, ovvero, per metonimia, delle navi. Si noti che Kiev (chiglia) è il nome di una città portuale dell’Ucraina che è stata edificata sulla riva dell’antico fiume Varustana (vedi voce Dnepr) oggi Dnepr; e ancora, il nome del dio mesopotamico Enki, soprannominato Ea, acqua, fa senza dubbio riferimento a Kiel, cioè alla chiglia; egli sarebbe dunque il primo (EN in lingua norrena) sull’acqua, l’ammiraglio. I cilliri vennero identificati, a motivo delle lotte politiche proletarie a cui prendevano parte in modo animoso, come gli estremisti. Di contro, i gamoroi rappresentavano la parte politica moderata, come si evince dal verbo tedesco gemes misurato.

- COLTIVARE. Il rapporto tra l’uomo e la terra è riscontrabile presso tutte le culture di origine indoeuropea. In India il maestro è chiamato akaria, dal germanico akara, terreno fertile, arabile. Infatti, come l’aratro nel suolo affonda il vomere perché il seme vi penetri e germogli, così, nel concetto espresso dagli indiani con il vocabolo akaria, si rende implicito l’atto della semina del proprio insegnamento nello spirito del discepolo, che il maestro compie affinché si preservi la rigogliosa pianta della tradizione. Talmente stretto è il legame tra l’uomo e il terreno fertile, che per incolto si intende sia il terreno non coltivato che l’uomo poco istruito. Non riusciremmo a cogliere il profondo significato dell’etimo se non lo accostassimo al latino humus, humor cioè umore e umido. Infatti, soltanto il terreno umido, a differenza di quello secco, arso e arido, si presta ad essere coltivato e a dar frutto. Da qui potremmo collegare l’etimo al tedesco kühl fresco e Wara umido, acqua. Per rimanere in ambito metaforico e sfatare la credenza del pragmatismo romano alieno da ogni interiore riflessione, citiamo Varrone (De lingua latina V, 59) che paragona il cielo e la terra all’anima e al corpo. L’anima corrisponde al seme “interrato” nel corpo. Seguendo ancora Varrone, si noterà che egli fa riferimento alla separazione dell’anima dal corpo come il seme dalla terra quando germogliando fuoriusce da essa. Il simbolismo del seme, inteso come continuità, trasmissione della conoscenza, che germoglia, venne preso a prestito da tutte le religioni e i gruppi iniziatici ed esoterici.

D

- DAFNE. È il nome della Ninfa di cui si innamorò il dio Apollo. La Ninfa però, non corrispondeva l’amore del dio, perciò, nel momento in cui il dio la stava per rapire, ella rivolse una preghiera al padre,il fiume Ladon, perché potesse sottrarsi a quella violenza. Il padre, allora, mentre Apollo la teneva ancora stretta tra le braccia, la mutò in un albero. Così la Ninfa si fece beffa del dio. Proprio questo è il significato del suo attributo, potendo tradursi il verbo affen con: prendersi beffa, raggirare. Il prefisso da significa qui nella accezione di immanenza. Dunque, la libera traduzione del nome della, ninfa potrebbe essere qui venne raggirato, da+affen.

- DAGALA. È il nome con cui si designano alcune contrade siciliane. Poiché abbiamo osservato che queste contrade hanno una esposizione a mezzogiorno, dunque sono sempre illuminate dalla luce e colpite dai raggi solari, riteniamo possibile l’accostamento del toponimo alle divinità della luce del mondo celtico, in particolare al dio Dagda. Questa divinità celtica era altresì il compagno della dea Dana (da+Ana) protettrice della terra, della fertilità e dell’abbondanza. In una statuetta, Dagda è rappresentato con in mano un cerchio in cui è inscritta una croce: la croce celtica o carro solare. Egli era dunque innegabilmente un dio della luce. Dagon era una divinità onorata dai Filistei dei quali molto è stato detto nel saggio “Il paganesimo di Gesù” . Il toponimo risulta formato dal lessema da, che in tedesco significa qui, in questo luogo, nella accezione di persistenza e immanenza, dag giorno e alla tutto, ovunque. La libera traduzione di Dagala sarebbe quella di qui è sempre luce.

- DNEPR. È un fiume che attraversando la Bielorussia e l’Ucraina si riversa nel Mar Nero. Quello attuale è un nome recente, ma viene citato dallo storico Erodoto con il primitivo nome di varustana che significa la via che conduce alla dimora degli antenati. Infatti l’etimo risulta formato dal lessema Vara fiume, nella accezione di via di trasporto fluviale, usa dimora e ane Avi. Il fiume navigabile mette in comunicazione il Mar Baltico, luogo di provenienza di coloro che coniarono il nome del fiume, con il Mar Nero. Ancora in epoca vichinga, i vareghi, il cui nome significa coloro che vanno sui fiumi, da Vara fiume e gehen andare, si recavano in Russia e a Costantinopoli seguendo la medesima via fluviale. La stessa Russia, stando alle cronache di Nestore messe per iscritto nel XII secolo, secondo cui le popolazioni della futura Russia avrebbero chiesto ai Vareghi di fornire dei re, avrebbe preso il nome dal colore rosso dei capelli di quei Vichinghi svedesi. Molti fiumi europei sono composti dal sostantivo Ana avo: Adrana (attuale Eder) citato da Tacito; Adrano in Spagna e anticamente anche in Sicilia presso la città omonima; Anapo presso Siracusa; Amenano presso Catania; Aniene nel Lazio. I fiumi, presso i Germani e i Greci, venivano associati alla divinità e presso le loro rive venivano svolti riti votivi, come nel caso dello Spercheo che scorreva nella città dei Mirmidoni di cui parla Omero nell’Iliade.

- DRUIDI. Con questo nome ci si riferisce ad una classe di sacerdoti che esercitavano il culto presso le popolazioni galliche e celtiche. Di loro parla Cesare nel De Bello Gallico e attraverso la descrizione che ne fa, emergono caratteristiche assai interessanti. Cesare afferma che erano in grado di manipolare forze extrafisiche. Forse anche Zarathustra, nell’Avesta, parlando del potere di alcuni maghi a lui ostili e della capacità che essi avevano di manipolare forze non meglio definite che il sacerdote persiano chiama dhruj, intende riferirsi a ciò che poté osservare il generale romano. Il nome druidi potrebbe essere composto dal lessema dhr che significa forza (nel greco antico quercia si diceva δρῦς, drus), potere ed eit chiamare, evocare. Il Druida era dunque colui che sapeva evocare le potenze.

- DUAT. Gli antichi Egiziani indicavano con questo termine l’aldilà. Il nome Duat risulta composto dai lessemi two (pronuncia tu) e akt atto, azione. Pertanto il Duat cui fa riferimento il mito egiziano, indicava le due – two- vie che il defunto avrebbe trovato nell’aldilà e delle quali avrebbe dovuto scegliere di percorrerne una. A scelta sopraggiunta, il defunto, cioè la sua anima, doveva attraversare un fiume utilizzando una imbarcazione trovata appositamente nel luogo e posta sul dorso del serpente Apopi. Il defunti doveva dunque essere in grado di destreggiarsi sulle onde e domare la resistenza apposta dal serpente. Il concetto della dicotomia era diffuso in tutte le civiltà: in Sicilia presso i fiumi in cui questi si biforcavano, veniva praticato il culto ai gemelli Palici figli del dio sicano Adrano (Virgilio, Eneide, lib IX); in Grecia uguale concetto si esprime attraverso il mito, quando il defunto si recava presso i fiumi lete e mnemosine, rispettivamente della dimenticanza e del ricordo.

E

- EDEN. Nel libro della Genesi viene affermato che il primo uomo, Adamo, venne posto in un giardino appellato Eden. Il nome di questo giardino risulta composto dai lessemi Eid, con il significato di giuramento, promessa, patto e En che nella lingua norrena significa uno, primo (ein nella lingua tedesca). Non siamo in grado di comprendere il motivo per cui questo giardino venisse appellato così. La spiegazione che ci diamo deriva dalla lettura del passo biblico laddove si parla di questo giardino. Infatti viene affermato che nell’Eden cresceva il metaforico albero della vita e della conoscenza. Ad Adamo era stato dunque imposto il “primo giuramento” o patto, ovvero l’ Eid+En, che consisteva nell’astenersi del cibarsi del frutto dell’albero della vita e della conoscenza.

- ELFI. Nella tradizione germanica erano piccoli esseri che abitavano i boschi e si rendevano utili agli uomini, con i quali entravano spesso in empatia. Il loro nome significa gli aiutanti, dal verbo helfen aiutare.

- ELLE o Helle. Era la nipote del dio dei venti Eolo. Sua madre era la dea delle nubi Nefele. L’etimologia del nome non è chiara, ma i Germani, prima che l’operazione di sincretismo messa in atto dai missionari cristiani giunti in nord Europa stravolgesse le tradizioni dei popoli che vi abitavano, indicavano con questo nome lo spazio interposto tra cielo e terra. In questo spazio, essi credevano che oltre a prodursi le forze naturali, venti, fulmini e tempeste, albergassero le anime degli antenati in attesa di reincarnarsi, i “gehende” ovvero gli andanti. Di questa credenza era traccia anche presso le tradizioni romane, dal momento che Cicerone vi fa riferimento nel “De Divinatione”.

- ENJALIO. Un dio della guerra nominato nell’Iliade, forse più antico di Ares, Marte per i latini. Il nome risulta composto da EN, uno, primo, jah veloce, sensitivo, percettivo, Hell con cui si indicava lo spazio fra terra e cielo in cui albergavano le forze extrafisiche.

- ENNOSIGEO. Uno dei tanti appellativi del dio dalla capigliatura azzurra, era quello di Ennosigeo (Odissea lib. IX, 320). L’appellativo viene pronunciato dai Ciclopi, figli di Poseidone (vedi voce), nell’Odissea; a Ulisse che chiede magnanimità in nome di Zeus protettore degli ospiti, il ciclope Polifemo ricorda allo straniero che è figlio dell’ennosigeo Poseidone, lasciando intendere che l’attributo Ennosigeo conferisca al dio del mare una posizione di superiorità rispetto a quella in cui si trova il dio dell’Olimpo Zeus. Che la posizione di Poseidone nel pantheon greco sia assai prestigiosa, tanto da lasciar intendere che in un determinato momento fosse stato il dio del mare al vertice del pantheon, si avverte nelle stesse parole adulatorie di Zeus rivolte in un passo dell’Odissea (XIII, 140,145) a Poseidone appellandolo l’antico, come a dire il primo, il più anziano. Ed infatti, nell’attributo Ennosigeo è possibile enucleare il lessema EN il cui significato nella lingua norrena, ma anche in quella greca, è quello di uno, primo. Il secondo lessema che compone l’attributo è quello di SIG con il significato di vittorioso, dal verbo tedesco siegen vincere. Poseidone, per i Ciclopi suoi figli, che così lo appellano, era dunque il vittorioso. I Ciclopi, probabilmente, appellando il padre con l’aggettivo vittorioso, facevano riferimento al mito secondo il quale, nella guerra intercorsa tra le divinità dell’Olimpo per la scalata al trono divino, il dio del mare aveva, in una prima fase, avuta la meglio sul fratello Zeus, relegando questi nel Tartaro.

- ENOTRIA. È il nome arcaico dell’Italia prima che questa venisse chiamata Saturnia e, in ultimo, Italia secondo quanto affermato da Virgilio nell’Eneide. Il toponimo risulta formato dall’accostamento del lessema En, che in antico nordico significa uno, primo e odhr che, stando a quanto afferma Adamo da Brera, significa furioso. L’aggettivo furioso potrebbe riferirsi agli abitatori, gli Enotri appunto, popolo notoriamente combattivo. Gli Enotri, stando al significato dell’appellativo, sarebbero stati definiti i primi o i più furiosi tra gli abitatori della penisola, l’Enotria, che da loro mutuo’ il nome.

- EOLO. Era il dio dei venti. Il suo regno era tradizionalmente collocato nell’isola di Lipari. Tra i tanti figliuoli vi era Nefele dea delle nubi. L’etimologia del nome non è chiara, tuttavia, si potrebbe azzardare che in esso sia racchiuso un riferimento alle acque di mezzo, cioè quelle che stanno tra cielo e terra. Infatti, il suo nome potrebbe essersi formato per unione dei lessemi Ea (Ea era l’appellativo del dio mesopotamico Enki – vedi voce -) acqua ed Elle spazio. A questa conclusione ci fa approdare la constatazione che i nomi apposti ai suoi discendenti si riferiscono alle forze che si producono nell’etere: nuvole (governate dalla figlia Nefele); lo spazio, dalla nipote Elle; I venti e le acque di mezzo, ovvero le acque primordiali, da Eolo in persona. Il riferimento alle acque primordiali che avevano la propria sede nel “firmamento” si trova anche in Genesi 1, 6-10 dove si legge che Dio separò le acque, che in origine si trovavano soltanto nel firmamento, chiamando cielo quelle superiori e mari quelle inferiori. Potremmo azzardare pure l’ipotesi secondo la quale, in chiave metaforica, il precipitare di Elle dal cielo, dove vola sul dorso dell’Ariete del vello d’oro, nel mare che da lei prende il nome, l’Ellesponto, stia a significare la separazione tra le acque di sopra e le acque di sotto di cui si dice nella Genesi. In questo caso ci si ricollegherebbe alla tesi a cui aderiscono molti studiosi, dell’esistenza di un mito originario comune a tutti i popoli.

- ERCOLE. Il nome Ercole, Ercules in Latino e probabilmente Herkohle in protogermanico, (Kohler significa carbonaio nella lingua tedesca) risulta formato dall’unione dei lessemi Her con il significato di signore e kohle con il significato di carbone nella accezione di nero (nero come il carbone).

Nel poema ‘Lo scudo di Eracle’, Esiodo fa cenno a un particolare che a noi non è sfuggito. Il poeta afferma che il semidio viene generato da Alcmena al Cronio della “nuvola nera”. Noi siamo certi che l’appellativo apposto a Zeus per l’occasione, non sia stato casuale, ma esso serviva al poeta, al fine di veicolare una eredità caratteriale appartenuta al padre e passata nel figlio. A indurre i poeti a coniare l’appellativo apposto al figlio di Zeus, comprensibilmente sempre di umore “nero”, non escludiamo che potesse concorrere il suo destino, quello di essere sempre in lite con qualcuno ed, infine, essere sottoposto alle famose dodici fatiche, per poi compiersi il suo ‘nero” destino. Infatti, l’ eroe, secondo la versione del mito più accreditata tra, sarebbe morto per un equivoco indotto dall’eccesso d’amore profuso dalla propria moglie. L’appellativo nero, non era comunque esclusivo della cultura greca, lo ritroviamo apposto a due re norvegesi omonimi vissuti durante il periodo vichingo, gli Halfdanr norreni che erano nonno e nipote. Anche nella mitologia induista il dio Krsna viene appellato il nero, essendo nato da un “capello nero” del dio Shiva. - ETNA/EITHNE. Per l’importanza che attribuiamo al significato dell’etimo, si intende riprendere in questa sede, ampliandolo, quanto affermato a Pag. 77 del glossario pubblicato nel 2016 e gratuitamente fruibile.

Nella mitologia irlandese, la dea Eithne era la madre di Cian e la moglie del dio della luce Lugh. I nomi qui riportati sono familiari in particolar modo ai Siciliani, essendo Ciane il nome del fiume che scorre presso Siracusa. Il nome Etna indica invece il vulcano omonimo ed era il nome della città di cui parla Cicerone nel processo a Verre. Era ancora il nome della Ninfa sposa del dio Adrano e madre dei rinomati gemelli divini, gli dèi Palici. Anche il nome del padre di Eithne, Balor è familiare. Baal significa infatti signore e hör ascolto, era il dio dell’ascolto, che accoglieva di buon grado le preghiere dei sudditi. L’aggettivo Baal va a formare il nome del fiume Belice e quello dei Palici (per la legge di Grimm sulla mutazione consonantica, la B si sarebbe trasformata in P) e ancora quello dei monti Peloritani (vedi voce Baal+hör+eithan a pag. 137 del glossario). Il nome della dea irlandese ricorda il verbo gotico Heitan chiamare, invocare, declamare, come pure riteniamo che lo stesso significato debba attribuirsi alla Etna siciliana, ad Atena e al re mesopotamico Etan, il quale, come si evince dalle tavolette cuneiformi tradotte dagli studiosi, non potendo aver figli, invocava gli dèi perché non interrompessero la sua genealogia . - ETRUSCHI.Popolo che, secondo l’opinione corrente, si era insediato nell’Italia centrale intorno all’età del bronzo. Dagli indizi sparsi nelle leggende di diversi popoli, si evince, tuttavia, che un loro insediamento in Italia fosse già avvenuto fin dalla fine dell’ultima glaciazione, circa ottomila anni avanti l’era volgare. Il nome della loro capitale, Vejo, è infatti straordinariamente affine al paradiso perduto dei Persiani, Vaejo. I Persiani, come viene raccontato nell’Avesta, il libro sacro degli Irani, dovettero abbandonare la capitale in seguito all’opera di distruzione provocata dal dio malefico Angra Mainju. Questi avrebbe provocato una glaciazione rendendo inospitale l’intero paese. L’attributo di Etruschi, apposto a questo popolo da chissà quali osservatori esterni, potrebbe essere la conseguenza dei rituali magico religiosi praticati da questo popolo. Infatti, il nome o attributo risulta composto dall’unione dei lessemi trü e scee. Con il primo lessema, nella lingua tedesca, si indica l’inganno, l’illusione, l’essere fosco, intelligibile; attraverso il lessema scee, si fa riferimento ad un comportamento sinistro, irregolare. Dunque, i Tru-scee o Tusci, altro nome con cui veniva indicato il popolo degli Etruschi, erano coloro dai quali bisognava diffidare, guardarsi.

Volendo offrire una ricostruzione alternativa, fermo restando il significato di sinistro attribuito al lessema scee, si potrebbe ipotizzare che il lessema Tu provenga dal germanico tun. Il verbo tedesco tun indica un modo di agire. Pertanto, traducendo liberamente il nome Tusci, potremmo definire questo popolo come quello che opera, agisce secondo un modo sinistro, sospetto, non consueto. Non si esclude la possibilità che anche il nome del popolo degli Osci si origini dal medesimo attributo. È infatti plausibile che una parte della popolazione etrusca, abbandonato il gruppo, si fosse stabilita nella sponda sinistra (scee) del fiume (Tevere). In questo caso si giustificherebbe anche il prefisso O che potrebbe significare acqua. Infatti, nella lingua francese acqua si scrive eau ma si pronuncia o. Anche il nome del mitico portatore della civiltà al popolo sumero, ha come prefisso O, Oanes. Questo personaggio mitico viveva in acqua e aveva il corpo di pesce dalla vita in giù.

F

- FATO. Era superiore agli stessi dei. Infatti neppure loro potevano modificarlo. Il significato è ciò che è stabilito, ciò che è stato detto, consacrato dal rito, essendo il nome formato dall’unione del lessema Ve (pronuncia fe) sacro, e del lessema akt che significa atto, azione, rito.

- FAUSTO. Faustus in latino. Il nome è formato dall’accostamento del lessema Ve (pronuncia fe) sacro, a quello di usa casa. Il significato è quello di un luogo in cui alberga il consenso divino.

- FAVARA. È il nome di una città siciliana e di molte sorgenti che scorrono in vari luoghi della Sicilia, caratterizzate da particolari condizioni di cui diremo. Il termine è composto dall’unione dei lessemi Ve (che in tedesco si pronuncia fe) e Wara che significa acqua. Per ciò che concerne il termine acqua, va detto che gli antichi utilizzavano termini diversi per indicare l’acqua a secondo che essa fosse stagnante o fluente. Nel primo caso si utilizzava il lessema generico EA, ancora rinvenibile nella lingua francese, Eau (pronuncia o). Il soprannome Ea era stato dato al dio sumero Enki, figlio di Ano, per indicare la sua capacità di navigatore. Con il termine Wara, rinvenibile nel tedesco antico wadar e in quello moderno di wasser, si indicava l’acqua che scorreva, dunque un’acqua che portava dentro di sé caratteristiche di purezza. Con il termine wara si indicavano dunque le acque in movimento dei fiumi, delle fonti e quelle che cadevano dal cielo, le piogge; il dio delle acque presso gli indù era Waruna e uno dei due affluenti del Gange in India si chiama Varanà. Erodoto cita il nome del fiume Warusana (fiume-casa-antenati), l’attuale Depnr, che significa la via che conduce alla casa degli avi. I vichinghi svedesi venivano appellati vareghi cioè, coloro che vanno (gehen) per i fiumi (Wara). Non è, ancora, per una semplice casualità che in Italia vi siano molti fiumi che hanno il nome di Vara, come in Liguria. Nel sud Italia vi sono invece molte fonti che si chiamano favara. È stato notato che le acque denominate Favare, in genere fonti, hanno caratteristiche simili ovunque, e sono acque che nel loro percorso scorrono in parte del loro tragitto nel sottosuolo, per poi venire in superficie e continuare la loro corsa verso i fiumi. Da questa principale caratteristica si può dedurre il motivo per cui davanti al termine Wara è stato introdotto il prefisso sacro Ve. Infatti la caratteristica di cui si è detto, riconduce metaforicamente al concetto religioso del dualismo. Nella città di Adrano, in Sicilia, per esempio, le acque delle Favare scorrono presso l’ara degli dèi Palici, i gemelli figli del nume Adrano. Queste fonti hanno la caratteristica di essere state indicate, come asserisce lo storico locale Salvatore Petronio Russo, in illo tempore, con i nomi di acqua chiara e acqua scura. In altri luoghi la caratteristica delle due fonti, era quella di essere calde e fredde (è il caso dei due laghetti presso il tempio dei Palici a Palagonia).

- FAVIGNANA. A molti nomi o attributi, ai quali si voleva fornire un’aura di sacralità, veniva premesso l’aggettivo Ve che nella lingua tedesca viene pronunciato fe. VE era il nome di uno dei tre fratelli divini della mitologia scandinava. Polibio, nella sua opera Storie, nel lib. III, 60, facendo riferimento all’attuale isola di Favignana afferma: “Annone sbarcato all’isola chiamata sacra, faceva…”. Il nome risulterebbe infatti formato dall’accostamento dei lessemi fe-ignis-ana, ovvero sacro-fuoco-ava, il sacro fuoco degli avi.

- FEBO. È il nome di una divinità greca, identificata successivamente con Apollo. In effetti potrebbe trattarsi di una divinità pre greca, come suggerirebbe il nome barbarico che lo contraddistingueava infatti, il nome è formato dall’accostamento del prefisso sacro Ve, pronunciato nella lingua germanica Fe, con il termine germanico bö con il quale si indica una folata di vento impetuoso. La libera traduzione del nome Febo è quella di vento sacro, che potrebbe riferirsi sia a un individuo in carne e ossa che agiva in modo impetuoso, o alla manifestazione di un fenomeno inintelligibile per l’osservatore. Si potrebbe ancora ipotizzare che il dio dei venti della tradizione ittita, la cui lingua è stata decriptata dallo studioso Höronzi grazie all’apporto dell’antico alto tedesco, possa aver tratto la propria origine dal primo caso sopra citato. Apollo (v. voce) veniva assimilato a Febo, tanto che i Greci nell’evocarlo utilizzavano contemporaneamente i due epiteti. La reinterpretazione avanzata da studiosi di ultima generazione, vorrebbe che l’evocazione della divinità, utilizzando contemporaneamente gli epiteti Febo-Apollo ovvero ve+bo+ab+hel, avrebbe dovuto provocare l’intervento del vento (Bö) sacro (ve), proveniente dallo (ab) spazio (Hel).

- FELICITÀ. Felicitàs in latino, indica uno stato di armonia, di equilibrio interiore in cui versa un individuo. L’aggettivo è composto dal lessema fe sacro e probabilmente da lug luminoso. Nel latino, l’aggettivo luminoso potrebbe aver lasciato il posto a loci, il luogo in cui risiede il sacro e dunque l’armonia mundi. Infatti era inteso, presso i Latini che il possessore della Virtus, meritasse il favore degli dèi (Felix, favorito degli dèi), cioè la bona fortuna o felicità. Ancora per i Latini, valeva la credenza che la buona fortuna, formasse un’aura attorno al suo possessore e che essa si irradiasse a chi gli stesse vicino. Quanto affermato potrebbe quindi giustificare la presenza del vocabolo germanico lug, lux per i Latini.

- FEZIALE. Il Feziale nell’antica Roma, era colui che aveva il compito di recarsi presso la città del nemico a cui dichiarare guerra. Dopo aver gettato l’insegna romana oltre il confine e recitato la formula di rito, il feziale doveva tenere il conto del numero dei giorni trascorsi dal momento in cui era stata dichiarata la guerra. Trascorsi senza risultato i giorni che sarebbero dovuti servire al nemico per riflettere e desistere dal prendere le armi, accettando le proposte romane, il feziale dichiarava la guerra “santa” (Ve). L’etimo risulta formato dall’accostamento del prefisso sacro ve che si pronuncia fe, a zahlen contare, numerare.

- FUOCO. Feur in tedesco, risulta formato dall’accostamento del lessema Ve (pronuncia fe) con il riferimento al sacro e Ur che significa antico, primordiale. Infatti, secondo il mito di Prometeo, il titano avrebbe rubato una scintilla del sacro fuoco dall’Olimpo, per farne dono agli uomini.

G

- GALLI/GALATI. ( Integrazione al glossario pag 86). Eliano, a proposito dei Galati (Sulla natura degli animali XVII-XIX), racconta che “Recitano certe preghiere e compiono certe cerimonie sacre che, talora, hanno il dono di attirare gli uccelli”. I Galli, quando scendevano in battaglia contro il nemico, declamavano enfaticamente il loro peana. Il nome del popolo è dunque un attributo che deriva da tale comportamento. Quello dei Galli era il popolo per antonomasia che elevava i canti di guerra, i Kalla. Il testo in cui vengono raccolti gli inni finnici, si chiama kalevala. La Galizia, regione turca che deve il suo nome all’insediamento dei Galli nel III sec. a. C., mantenne il galato quale lingua germanica fino al IV sec. della nostra era. Lo studioso ceco Hronzny, nel 1915, imbattutosi in alcune tavolette ittite scritte in cuneiformi, fu in grado di tradurle avvalendosi dell’antico alto tedesco (ata).

- GENE. Il lessema gene è riconducibile al verbo gehend, andante. infatti il gene “va”, si trasmette cioè dall’avo all’erede, facendo rivivere in qualche modo l’Avo attraverso il discendente, non solo relativamente alla trasmissione degliaspetti somatici ma anche tramite il passaggio di quelli spirituali, conferendo in tal modo l’immortalità agli antenati. Il legame tra gli Avi e gli eredi trapela dal concetto, espresso da Plutarco nella Vita di Camillo, di moto generazionale contenuto nel vocabolo gentes.

- GENIO. In latino ingenium. Con il termine latino si indicava il possesso di una qualità innata. Tuttavia, si può ritenere che la qualità a cui i Latini si riferiscono, poteva migrare da una generazione all’altra: dall’avo all’erede. La conseguenza che ne deriva, è che il termine latino risulta composto dall’unione dei lessemi germanici inna dentro, e gehen andare. La qualità o talento di un antenato passava, “andava” all’erede attraverso il gene. La gente o stirpe, era pertanto concepita come gli andanti, gehende in tedesco. Il gene o il gehende era il trasmettitore dei caratteri che passavano da padre in figlio.

- GIACIGLIO. Non siamo in grado di fornire una etimologia del vocabolo, tuttavia ci preme soffermarci sul suo significato nella lingua italiana, poiché ci permette di fare un collegamento tra le lingue indoeuropee e quella convenzionalmente definita Ursprache, la lingua primordiale. Sulle origini germaniche della lingua parlata da Gesù, l’aramaico, è stato detto nel saggio “Il paganesimo di Gesù”, gratuitamente fruibile. In questa sede ci preme soffermarci sul nome aramaico apposto all’improvvisato giaciglio su cui si adagio’ il patriarca Giacobbe, “bethel”. Ora, nella lingua tedesca Bett significa letto, mentre con il termine Hell veniva indicato lo spazio che sta tra cielo e terra in cui si muovono, secondo l’antica credenza germanica e latina (Cicerone: De divinazione), forze extrafisiche che potevano essere evocate. Giacobbe ritiene, secondo quanto viene affermato in Genesi, 28,1-22, che quel luogo, prima chiamato Luz e dal patriarca rinominato Bethel, sia un luogo abitato dal divino. Ed infatti Luz dovrebbe corrispondere al vocabolo tedesco Lug, luce (Lug, il dio della luce, nella mitologia irlandese era lo sposo di Eithne).

- GILGAMESH. Nel mito babilonese era il re di Uruk. Il lemma games, nella lingua tedesca significa misurato, moderato. Poiché nel mito mesopotamico si fa riferimento ad un suo compagno d’avventura di nome Enkidu, dalle caratteristiche animalsche, da intendersi, fuor di metafora incolto, selvatico, è probabile che quello del re fosse un appellativo apposto al fine di distinguere il civilizzatore Gilgamesh, dal civilizzato Enkidu. La radice Gi, da cui proviene Gea, o la variante Ki contenuta nei nomi dei due eroi babilonesi qui presi in considerazione, riconduce ad un legame che entrambi avrebbero con la terra. Infatti, nella lingua sumera, terra si diceva appunto ki. Il messaggio criptato nei nomi dei due eroi sumeri, vorrebbe, l’uno affrancarsi e signoreggiarla, l’altro adattarvisi e subirla. A fare propendere per questa interpretazione è la considerazione che presso i Sumeri, i re, e fra i due lo è soltanto Gilgamesh, erano considerati i figli del Cielo. Di conseguenza i lemmi Giebel sommità, cima, e games misurato, che compongono il nome di Gilgamesh, si presterebbero ad essere interpretati secondo il ruolo che Gilgamesh svolge nel mito raccontato: il re figlio del cielo domina sulla terra e ammaestra le creature che abitano in essa.

- GIZA.La piana di Giza deve la sua importanza alla presenza delle piramidi e al fatto di essere stata scelta dagli antichi Egiziani, almeno secondo l’opinione corrente, come luogo ove inumare gli illustri defunti, sebbene non sia stata trovata nessuna mummia all’interno di esse. Infatti, le prestigiose mummie dei faraoni e i loro ricchissimi corredi funebri, sono state trovate all’interno delle tombe per loro edificate nella Valle dei Re.

Il nome della famosa pianura, risulterebbe piuttosto collegato al dio sumero Gishzidda, conosciuto in Egitto con l’epiteto di Thoth, divinità che, tra le altre mansioni svolte, era noto perché deputato ad accogliere nell’aldilà le anime dei defunti. Gishzidda ovvero Thot, era figlio del dio sumero Enki e fratello del temuto dio Marduk, quest’ultimo conosciuto in Egitto come Ra.

Alla luce di inedite interpretazioni del contenuto mitologico riguardo al dio Thoth, si ritiene che la famosa pianura di Giza porti il nome sumero di Thoth in quanto questa, con le dimensioni di un chilometro per due che si conciliano con quelle di un qualsiasi laboratorio realizzato all’aria aperta, potrebbe essere stata scelta dalla divinità sumero egiziana come luogo per l’attività che intendeva svolgere. La funzione di quel luogo, rimasta secretata per millenni, potrebbe essere ora desecretata interpretando il significato etimologico del toponimo medesimo. In questo procedimento di rilettura dei dati a nostra disposizione, risulterà utile ricorrere all’antico alto tedesco, in quanto in quella lingua la s veniva fonetizzata come z (Essen = ezzan). Pertanto, si ritiene plausibile accostare il toponimo Giza al vocabolo tedesco Gießen che significa versare, mescere, infondere. L’accostamento del toponimo egiziano al corrispettivo tedesco – esiste in Germania una città chiamata Gießen-è giustificato altresì dall’appartenenza della lingua germanica alla famiglia indoeuropea. Il nome del dio Thoth, infatti, che è uno degli appellativi del dio sumero Gishzidda, potrebbe derivare dal vocabolo tedesco tote, che significa morto, defunto. Stando al mito sia egiziano che sumero, Thoth o Gishzidda, era in grado di risuscitare i morti. Il dio, dunque, secondo il mito, aveva a che fare con l’anima dell’individuo o con quello che veniva definito il soffio vitale preposto a tener in vita un corpo. Il dio egizio Thot, o Gishzidda in lingua sumera, era in grado di agire perciò sugli elementi vitali ed era in grado di far rientrare in un corpo inerte l’anima che lo aveva “da poco” abbandonato, o interrompere le aritmie del cuore inviando impulsi elettrici, né più né meno di come farebbe un medico dei nostri giorni su un infartuato che giungesse al pronto soccorso. Illuminante è a tal proposito il mito sumerico della discesa di Inanna agli Inferi; in questo caso a riportare in vita la dea, rimasta in coma profondo nei meandri del sottosuolo, sarebbe stato il padre e maestro di Gishzidda, Enki. Supponendo ora che la pianura di Giza con i suoi indecifrabili monumenti dei quali non si può escludere la funzione di accumulatori elettromagnetici, avanzata da studiosi di frontiera, poteva essere il luogo di frequentazione del dio sumero nella fase in cui regnò in Egitto (Gishzidda, per volontà degli dèi riuniti a consiglio, aveva sostituito Marduk nel regno d’Egitto, quando era stato condannato in esilio per unanime giudizio dell’assemblea), sarebbe pertanto plausibile immaginare che il significato del toponimo Giza, possa essere collegabile a quello del vocabolo tedesco Gießen, che, come sopra affermato, significa versare, mescere, infondere, specialmente se si prende in considerazione l’interpretazione fornita dal noto sumerologo Z. Sitchin, secondo cui l’appellativo apposto al primo uomo creato in laboratorio da Enki, il lulu, era quello di colui che era stato mischiato. Pertanto Gishzidda significherebbe colui che mesce, attributo pertinente se apposto ad un frequentatore di alambicchi quale era stato Gizidda, formatosi alla scuola del padre Enki.

H

- HIDRANO. È l’appellativo con il quale si indicava uno dei sacerdoti addetti ai piccoli Misteri Eleusini. Lo Hidrano aveva il compito di purificare il neofita, probabilmente attraverso abluzioni in vasche rituali. Infatti, il termine risulta formato dal lessema Hidros acqua e Ano, avo, antenato. Si fa notare che il nome della divinità sicana della Sicilia pre greca era Adrano. L’etimo Hidrano è palesemente barbarico, non greco.

I

- ISIDE. Divinità egiziana, moglie e sorella di Osiride. Identificata con l’assira Isthar, la nascosta o velata (vedi voce). Nella rappresentazione che ne fa Apuleio, la dea si accompagna a due serpi attorcigliate attorno ad un globo, presubilmente un uovo. Orbene, nella lingua tedesca lucertola si dice Eidechse. Il nome di Iside nella forma coptica è HCE, – Ēse- (Eidechse?) e Ἰσις in quella greca. Il nome Iside risulta composto dall’unione dei lessemi Is che indica la terza persona singolare del pronome personale lei, lui equivalente di es in tedesco, ed Eid che nella lingua tedesca ha il significato di giuramento, vincolo, legame. Nella stessa lingua, ma ormai entrato in disuso, il vocabolo Eidam significa genero, e, come sopra affermato, Eidechse lucertola. Statuine rinvenute in Mesopotamia, che rappresentano la dea madre, hanno una curiosa forma serpentiforme. I Greci la rappresentavano nei loro templi talvolta avvolta o comunque accompagnata da una serpe. I faraoni e le loro consorti sono rappresentate con la testa allungata nella sua parte alta e un copricapo la nasconde. Il copricapo è sormontato dalla testa di una serpe, il cobra. Molti teschi appartenuti a faraoni, maschi e femmine, presentano un cranio allungato (artificialmente o naturalmente è oggetto di discussione da parte di studiosi) di forma serpentiforme. Il nome di Iside in caratteri geroglifici, è caratterizzato della presenza del simbolo della serpe. L’equivalente sumerico di Iside è la dea Innanna, e quello siciliano è Proserpina, anche se il mito di quest’ultima appartiene ad una elaborazione greca di un mito molto più antico di provenienza sicana, di cui però non si riesce a risalire, ma la sua identificazione con la dea sicana Hybla appare assai probabile.

K